In keiner Radbranche herrscht so viel Geheimwissenschaft wie in der Reifenindustrie. Die Rezepte der Gummimischungen sind heilig, und ob des idealen Profils toben Glaubenskriege. Zu Recht? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Rundlinge und zeigen aktuelle Tests:

Die Auswahl an Mountainbike-Reifen ist enorm. Für jeden Einsatzbereich gibt es Spezialisten. Die Ansprüche an einen Cross-Country-Reifen sind dabei wesentlich andere als die an einen Enduro-Reifen oder gar an einen Downhill-Pneu. Hinzu kommen noch Spezialisten

wie Matschreifen oder sogar solche mit Spikes für Eis und Schnee. Welcher Reifen ist für meinen Einsatzbereich überhaupt der richtige? Eine Frage, die sich viele Biker stellen – neben der Frage nach der richtigen Laufradgröße, die in der Regel aber ja beim Bike-Kauf beantwortet werden muss. Am Ende gilt es, die prägenden Eigenschaften eines Reifens auszutarieren. Denn den einen Reifen, der perfekt rollt, dabei maximalen Pannenschutz, Kurvenhalt und Traktion bietet sowie quasi nichts wiegt – den gibt es nicht. Es gibt immer nur den besten Kompromiss, der wiederum vom Einsatzgebiet und von den eigenen Vorlieben abhängig ist.

Aktuelle MTB-Reifen im Test:

Tubeless-Milch im Test

Alles zu MTB-Reifen: FAQ

Warum sind Reifen überhaupt so im Fokus?

Haben Sie die aktuellen Diskussionen um Wunderschuhe in der Leichtathletik verfolgt, die alle Langstreckenweltrekorde purzeln lassen? Oder die Geheimwissenschaft im Skizirkus um das perfekte Wachs? Den Eklat um fischhautähnliche Schwimmanzüge? Im Prinzip geht es immer um dasselbe: Das Material, das den größten oder gar einzigen Kontakt zwischen Sportler/Sportgerät und direkter "Angriffsfläche" herstellt, entscheidet über Sieg und Niederlage, über Wohl und Wehe.

Am Mountainbike gilt: Der Reifen ist es, der den Kontakt zwischen Bike und Boden herstellt. Und was er dabei alles macht! Er gräbt sich traktionsbringend mit seinen Mittelstollen in den Boden, er hält in Kurven dank seiner Schulterstollen die Spur, er bringt die Bremskraft über Mittel- und Übergangsstollen in den Untergrund ein. Und rollen muss er ja auch noch. Dass ihn die Stollen an Letzterem im Prinzip hindern, stellt die Komplexität seiner Aufgabe dar. Denn so ein MTB-Reifen soll einen möglichst geringen Rollwiderstand haben, er soll so leicht wie möglich sein, er soll optimalen Pannenschutz bieten und schlussendlich auch maximalen Grip, Kurvenhalt und Traktion (bergauf wie beim Bremsen) generieren.

Der Reifenbau ist kein Wunschkonzert

Aber diese Charaktereigenschaften zeigen, wie unfassbar groß der Einfluss eines Reifens auf das Bike ist. Ein Beispiel aus der Praxis: Nehmen wir an, Sie nennen ein Tourenfully mit Schwalbes legendärem Allrounder Nobby Nic Ihr Eigen. Ziehen Sie nun stattdessen den pfeilschnellen Schwalbe Racing Ralph auf, so mutiert Ihr Bike auf einen Schlag zum Marathonfully! Es wird leichter, es rollt viel besser, es fühlt sich sogar im Handling agiler und wendiger an. Dafür werden Sie aber einen signifikanten Verlust an Grip, Traktion und damit Fahrsicherheit spüren. Sogar der Komfort sinkt. Verbauen Sie hingegen Schwalbes massiven Magic Mary, können Sie auf Enduro-Jagd gehen viel mehr Grip, so viel mehr Abfahrtspotenz bietet Ihr Bike auf einmal. Dass es dann aber mindestens ein halbes Kilo mehr wiegt und bergauf vergleichsweise wie ein Sack Nüsse rollt? Part of the game!

Sie sehen: Mit keinem anderen Bauteil am Bike können Sie das Fahrverhalten annähernd so stark beeinflussen wie mit den Reifen. Das gilt übrigens auch für die Güteklasse. Hier kommt aber etwas Entscheidendes dazu: Ein teurer Reifen ist in allenBelangen besser als ein billiger. Ohne Kompromisse!

Wie ist ein Mountainbike-Reifen im Detail aufgebaut?

Das Schaubild im Detal:

Gelb: Das "Snakeskin"-Gewebe soll auch vor Durchstichen schützen.

Grün: Ein "Apex"- Gürtel sorgt für Stabilität und Pannenschutz.

Lila: Eine Art Dichtband für sicheren Tubeless-Aufbau.

Grau: Der Wulstkern gibt die Größe vor und verankert sich im Felgenbett.

Ein Fahrradreifen sieht zwar aus wie ein schnödes Stück Gummi, der Aufbau ist jedoch komplex. Grundsätzlich besteht er aus den drei Grundelementen Karkasse, Wulstkern und der Lauffläche aus Gummi. Dazu kommt oft noch ein oder gar mehrere Pannenschutzgürtel. Der Kern des Reifens legt den Reifendurchmesser fest und sorgt für sicheren Sitz auf der Felge. Bei preiswerten Reifen besteht er aus einem Drahtbündel, bei hochwertigen Faltreifen kommt ein Ring aus Aramidfasern zum Einsatz. Die Karkasse ist das Gerüst des Reifens. Das textile Gewebe ist beidseitig mit Gummi beschichtet und im 45-Grad-Winkel geschnitten. Durch diesen Winkel zur Laufrichtung kann die Karkasse dem Reifen die nötige Stabilität geben. Die Dichte der Karkasse bestimmt u. a. den Einsatzbereich und wird meist in TPI (Thread per Inch) angegeben. Der Wert gibt die Anzahl der verwebten Fäden pro Zoll (ein Zoll = 25,4 mm) an. Feines Gewebe ist gleichzeitig dichter, bietet dadurch besseren Durchstichschutz und ermöglicht die Fertigung leichter Reifen. Bei sehr feinem Gewebe (ab etwa 100 TPI) trifft jedoch der hohe Durchstichschutz aufgrund der dünnen Fäden nicht mehr zu, es dient deshalb vorwiegend als Grundgerüst für superleichte RaceReifen. Einen guten Kompromiss aus Leichtbau und Pannenschutz bietet ein Gewebe mit etwa 60–70 TP

Wie wichtig ist das Gummi beim MTB-Reifen?

Kurz und knapp: extrem wichtig! In unserem großen Rollwiderstandstest in MOUNTAINBIKE 2/2017 zeigte sich, dass der Einfluss der Gummimischung auf den Speed in Ebene und leichtem Bergauf viel größer ist als etwa der des Gewichts oder des Profils. Und für den Einfluss auf den Grip gilt aus der Erfahrung dasselbe.

Denn jeder kennt es aus dem Haushalt: Je weicher ein Gummi ist, desto "klebriger". Und damit erhöht sich am MTB-Reifen die Haftreibung: Brems- und Antriebstraktion sowie Kurvenhalt steigen, der Rollwiderstand jedoch ebenso. Daher kommen in bergablastigen Kategorien wie Enduro oder Downhill tendenziell weichere Gummis zum Einsatz, während Cross-Country-Reifen härter sind. Wobei es natürlich nicht ganz so einfach ist ... Denn an hochwertigen Reifen werden meist zwei oder gar drei Mischungen eingearbeitet: härtere auf der Lauffläche, weichere an den Stollen.

Welche Aufgabe hat das Reifenprofil?

Ein MTB-Reifen zeichnet sich durch ein Profil mit vielen Stollen aus. Kein Wunder, schließlich fahren wir ebennicht (oder nur ungern) auf der Straße, sondern auf Schotter, Waldboden, auf Felsen, Wurzeln. Im Trockenen, im Feuchten, im Matsch. Um hier stets Grip zu generieren, sind entsprechend angebrachte und geformte Stollen essenziell. Dabei übernimmt jede "Stollengruppe" eine oder mehrere Aufgaben. So graben sich die unteren Flanken der Mittelstollen in den Untergrund und sorgen am Hinterrad für Vortrieb. Die obere Stollenseite übernimmt hingegen verstärkt die Bremsfunktion. In Kurven kommen die Flanken der Seiten- bzw. Schulterstollen zum Tragen, aber auch die Flanken der Mittelstollen sind aufgrund starker Verformung im Einsatz.

Generell gilt: Je mehr Stollen im Einsatz, umso besser ist der Grip. Aber nur ein offenes Profil mit großen Freiräumen bietet den Stollen genügend Platz, um sich an Steinen und Wurzeln festzuhaken, und sorgt zusammen mit der passenden Gummimischung für die erwünschte Selbstreinigungsfunktion im Matsch. Eine geschlossene Profilkette mit flachen Stollen – typisch bei schnellen Cross-Country-Reifen – fördert flottes Rollverhalten, reduziert Lärm und Verschleiß, setzt sich aber bei Nässe schnell mit Schmutz zu und verliert an Traktion

Die meisten Hersteller geben die Härten ihrer Reifen an. Viele im gebräuchlichen Wert "Shore A". Dieser wird mittels eines ins Gummi getriebenen, abgeflachten Kegels gemessen. Je tiefer der Kegel eindringt, desto niedriger der Wert, desto weicher das Gummi. Typisch am MTB sind Härten von 54a bis 60a. Andere Hersteller vergeben Fantasienamen, die etwa bei Schwalbe recht eindeutig sind. "Ultra Soft" klingt halt schon weicher als "Speed Grip" oder "Speed". Dass hingegen bei Michelin "Magi-X" viel weicher ist als "Gum-X", muss man schon wissen.

Was kostet ein guter MTB-Reifen?

Sie kennen es vielleicht von Ihrem Pkw: Für einen neuen Satz Reifen ist man eine stolze Summe los. Und das für ein bisschen Gummi ... Was viele dabei nicht sehen, ist der enorme Entwicklungsaufwand, den die Reifenhersteller treiben. Topreifen im Bike-Bereich schlagen auch mit rund 60 Euro das Stück zu Buche. Allerdings bieten fast alle Hersteller ihr bewährten Profile in verschiedenen Güteklassen an. Die günstigeren Modelle weisen dann meist einfachere Gummimischungen auf und/oder simpler gestrickte Karkassen. Oft stammen sie auch aus anderen, eher auf Massenproduktion ausgelegten Werken. Wirklich schlecht sind diese Modelle – bei Schwalbe heißen sie"Performance", bei Specialized und Conti "Sport" – absolut nicht. Und sie sind mit teils unter 20 Euro pro Reifen wirklich preiswert! Aber: Am Reifen sparen heißt Leistung sparen. Und das will eigentlich keiner. Tipp: wenn es im Geldbeutel doch mal klemmt: vorne das Topmodell, hinten ein preiswerteres Pendant aufziehen!

Rollen breite Mountainbike-Reifen wirklich besser?

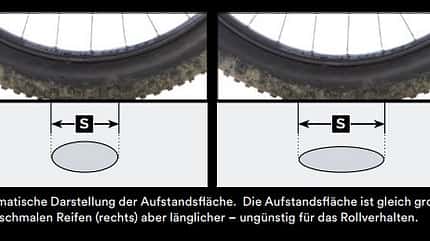

Erstaunlich, aber wahr: Trotz Mehrgewicht rollt ein breiter Reifen besser! Das liegt am Einfederungsverhalten eines Reifens. Dieser flacht unter dem Bike-/Fahrergewicht ab, woraus eine ebene Aufstandsfläche resultiert. Die ist bei gleichem Luftdruck bei schmalen und breiten Reifen zwar gleich groß, jedoch flacht der breite Pneu mehr in die Breite ab, der schmale mehr in die Länge. Das abgeflachte Stück wirkt dann wie ein Lastarm der Rollbewegung entgegen: je länger, desto stärker. Der schmale Reifen federt zudem tiefer ein, wird in sich unrunder und verformt sich beim Abrollen stärker – was ebenfalls Energie kostet. Sowohl in unseren Rollwiderstandsmessungen 2017 wie in einer großen Testreihe von DT Swiss mit XC-Star Nino Schurter wurde dies auch eindeutig bestätigt. Kein Wunder, dass "El Nino" inzwischen fast nur noch auf 2,4" breite Schlappen setzt.

Und bergab? Ist "breit" eh besser! Denn ein breiter Reifen fährt sich im Gelände sicherer (und damit auch schneller), da die Haftreibung in Kurven, aber auch auf Wurzeln und Steinen durch die breitere Kontaktfläche höher ist. Zudem kann ein breiterer Reifen durch das größere Luftvolumen mit etwas weniger Luftdruck gefahren werden, was wiederum den Grip, aber auch den Komfort steigert, ohne dass der Pannenschutz leidet.

Braucht es vorne einen anderen MTB-Reifen als hinten?

Tatsächlich sind die Anforderungen an Vorder- und Hinterrad sehr unterschiedlich! Zwar pendelt sich die Gewichtsverteilung auf dem Bike im Mittel bei 50/50 Prozent ein, bergauf lastet aber naturgemäß mehr Gewicht auf dem Hinter-, bergab mehr auf dem Vorderrad. Und das gibt buchstäblich die Richtung vor! Der Vorderreifen ist mehr in Sachen Bike-Kontrolle gefordert. Entsprechend sollte er prägnante Schulter-/Seitenstollen für idealen Kurvenhalt aufweisen, dazu Mittelstollen, die hohe Bremstraktion generieren, sich also beim Verzögern "gegen" den Untergrund richten.

Auch ist ein eher weiches Gummi ratsam. Heckwärts "reicht" hingegen moderat-guter Kurvenhalt, gepaart mit eher wenig Rollwiderstand (flachere Mittelstollen, härteres Gummi). Kein Wunder, dass viele Biker vorne ins "gröbere Regal" greifen – und dass Hersteller wie Michelin oder Maxxis dezidiert Vorder- und Hinterreifen anbieten. Etwas anders sieht es übrigens am E-MTB aus: Hier muss auch der Hinterreifen viel (Antriebs-)Traktion und Pannenschutz liefern.

Wie lange hält ein MTB-Reifen?

Pauschal kann man keine Antwort geben! Wer täglich Stunden auf dem Bike verbringt, und das im schroffen Fels, wird einige Reifen im Jahr verbrauchen. Ein superweicher Downhill-Pneu kann sogar schon nach einem Bikepark-Run hinüber sein! Der Verschleiß ist also abhängig vom Einsatzbereich, vom Gelände, von der Einsatzhäufigkeit, vom Gummi, vom Aufbau, von der Fahrtechnikusw. Grundsätzlich gilt: Beobachten Sie Ihre Reifen. Abgefahrene Mittelstollen sind meist ein geringeres Problem als ausgerissene Seitenstollen. Und auch ein kaum genutzter Reifen altert, weil das Gummi porös werden kann.

Wie schwer ist ein MTB-Reifen?

So leicht wie möglich, so schwer wie nötig! Allgemeingültig lässt sich die Frage nicht beantworten, da es zunächst auf die Dimensionen ankommt. So wiegt ein Schwalbe Nobby Nic im "antiken" Maß von 26 x 2,25" schlanke 750 g, in angesagten 29 x 2,35" aber über 950 g – fast 25 Prozent mehr bei gleicher Karkasse, gleichem Gummi, gleichem Profil. Noch entscheidender ist der Einsatzbereich. Im Cross-Country, also da, wo es auf Bergauf-Performance ankommt, sind leichte Reifen gefragt. Denn: Reifen sind wie die Laufräder rotierende Masse, müssen mit jeder Pedalumdrehung neu beschleunigt werden. Je geringer diese Masse, desto weniger Kraft ist dazu nötig. Entsprechend weisen XC-Reifen dünnere Karkassen, weniger Gummi und keinen Extra-Pannenschutz auf.

Ganz anders ein Enduro-Pneu: Hier fallen die Stollen gröber aus (mehr Gummi = mehr Gewicht), dazu kommen massivere Karkassen mit diversen Schutzschichten gegen Durchstiche und -schläge sowie für mehr Seitenhalt. Ein Trend lässt sich über alle Kategorien hinweg beobachten: Die Reifen werden schwerer! Mit einer Sub-500- Gramm-Pelle geht selbst ein XC-Racer heute nicht mehr auf die Strecke.

MTB Reifen: Tubeless oder Schlauch?

Zwei Jahrzehnte lang war der gute alte Fahrradschlauch auch im MTB nicht wegzudenken. Versuche mit schlauchlosen Systemen (Mavics "UST") scheiterten: zu schwer, zu wenig verbreitet, zu teuer. Doch dann kam die Milch: weißliche Tubeless-Dichtflüssigkeiten, meist auf Latex-Basis, werden in den Reifen eingefüllt und verkleben ihn. Dazu nötig sind "nur" kompatible Reifen (heute fast alle), Spezialventil und Dichtband – Letztere legen fast alle Laufrad-Hersteller hochwertigen Modellen bei. Die Vorteile der Milch sind mannigfach: Sie wiegt weniger als ein Schlauch, und sie lässt den Reifen leichter rollen, da die Reibung zwischen Schlauch und Mantel entfällt. Zudem sind Durchschläge des Schlauchs ("Snakebite") passé, was leicht geringeren Luftdruck und damit wieder mehr Grip und besseres Rollverhalten ermöglicht. Und Löcher bis 6 mm dichtet die Milch sogar wie von Zauberhand ab.

Aber Tubeless hat auch Nachteile: Die Erstinstallation kann nervig sein – oder eine Sauerei. Im Vergleich zum Schlauch ist häufigeres Nachpumpen nötig. Circa alle sechs Monate muss zudem die Milch gewechselt werden, da sie austrocknet. Und bei wirklich kapitalen Durchschlägen kann der Reifen Schaden nehmen. Das gefürchtete Abspringen des Reifens von der Felge in hart gefahrenen Kurven passiert hingegen bei modernen Felgen/Reifen nur noch höchst selten.

Tubeless-Dichtmittel im Test

Plattfuß am Tubeless-Reifen? So beheben Sie ihn!

So gelingt das MTB-Tubeless-Setup im Handumdrehen: