Einleitung: Das Stilfser Joch als Sehnsuchtsort

Drei Auffahrten. Bis zu 1844 Höhenmeter am Stück. 48 Kehren. Bei vielen Rennradfahrerinnen und -fahrern verursachen schon die nackten Zahlen des Passo dello Stelvio Gänsehaut. Oder akutes Fernweh. Denn auch wenn der Col de l’Iseran in Frankreich sieben Meter höher liegt: Die unangefochtene Königin der Alpenstraßen ist das Stilfser Joch. Wegen der spektakulären Trasse – in den Fels gesprengt und in den Steilhang gebaut. Wegen der körperlichen Herausforderung – selbst die kürzeste Auffahrt über den Umbrailpass umfasst 17 Kilometer und 1380 Höhenmeter. Wegen der landschaftlichen Schönheit – mitten im Nationalpark Stilfser Joch, zwischen fast 4000 Meter hohen Bergen, mit Blick auf Felsformationen, ewiges Eis, Wasserfälle, Wälder und Wiesen. Wegen der Radsporthistorie – am Stilfser Joch spielten sich Dramen ab, Champions scheiterten, Stars wurden geboren. Und wegen des berauschenden Gefühls, aus eigener Kraft die 2757 Meter hoch gelegene Passhöhe zu erreichen.

Seit über 100 Jahren zieht der Passo dello Stelvio, so sein italienischer Name, Radfahrende wie ein Magnet an. Vielleicht auch weil man sich dort so unglaublich klein fühlt. Und doch mit stetem Pedaltritt Großes leistet: Wer das Stilfser Joch mit dem Rennrad bezwingt, vergisst das bestimmt nicht – für den Rest des Lebens.

Kehrengruppe der Spondalunga auf der Südseite des Stilfser Jochs

Bilder und Gefühle brennen sich ein. Vorfreude, Tatendrang, aber auch Zweifel und Demut beim Losfahren. Das Durchfahren der ersten Kehre. Die Erschöpfung, die sich unweigerlich einstellt. Die mentale Herausforderung, wenn auf der Südseite die Kehrengruppe der Spondalunga sichtbar wird oder auf der Nordseite hinter dem Weißen Knott erstmals die Passhöhe zu erkennen ist; 700 Höhenmeter und schwindelerregende Serpentinen weiter oben. Das Ringen nach Luft, wenn ab 2000 Metern Meereshöhe der Sauerstoffanteil sinkt. Doch schließlich: die Glücksgefühle beim Erreichen der Passhöhe.

Erbaut wurde die Jochstraße von 1820 bis 1825 aus militärischen Gründen, ihre strategische Bedeutung aber überschätzt. Schon im ersten Jahr ihres Bestehens beschädigten Lawinen die neue Stilfser Jochstraße – teure Schutzmaßnahmen wurden notwendig, darunter Lawinenschutzdächer. Auch eine alternative Trassenführung und ein Scheiteltunnel wurden damals diskutiert. Die Passhöhe wurde übrigens fälschlicherweise immer wieder mit 2814 Metern angegeben.

Interview mit dem Historiker Arthur Gfrei

Mit der Geschichte des Stilfser Jochs kennt sich kaum jemand so gut aus wie Arthur Gfrei. Der Südtiroler hat die Historie der Jochstraße erforscht. Ein Gespräch über die Baugeschichte – und die ersten Radfahrer am Pass.

Arthur Gfrei: Letztlich hat der österreichische Kaiser Franz I. den Auftrag erteilt, im Jahre 1817. Der Hintergrund war, dass nach dem Sturz Napoleons und dem Wiener Kongress 1815 die Lombardei und Tirol zum österreichischen Kaiserreich gehörten und eine direkte Verbindung zwischen den Regionen geschaffen werden sollte – vor allem aus militärischen Gründen. Denn die Route über Tonale- und Mendelpass verläuft weiter südlich, und die Übergänge am Splügen und Maloja führen über Schweizer Territorium. Um sich aus der Abhängigkeit von der Schweiz zu lösen, Zölle zu vermeiden und vor allem Soldaten und Kriegsmaterial direkt, schnell und unabhängig über die Alpen bringen zu können, fiel die Entscheidung für den Bau.

Der Südtiroler Historiker Arthur Gfrei hat die Geschichte des Passo delle Stelvio erforscht. Nachzulesen in: Arthur Gfrei: Die Stilfser Joch Straße, 432 Seiten, Athesia Tappeiner Verlag, ISBN: 978-88-6839-613-8.

Seit Jahrtausenden gab es im Veltlin, dem langen Alpental im Nordosten der Lombardei, verschiedene Übergänge nach Norden, etwa über die Torri di Fraele und das Val Mora, über den Cevedale-Gletscher ins Martelltal und eben den Umbrail und die Dreisprachenspitze: das Stilfser Joch. Bei diesen Übergängen handelte es sich um Saumpfade, über die man mit Packtieren Waren oder Kriegsmaterial transportieren konnte. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts entstanden erste Pläne für eine Fahrstraße am Stelvio, die Lombardei und Tirol direkt verbinden würde. Mit konkreten Planungen wurde 1809 begonnen, nachdem unter Napoleon die Königreiche Italien und Bayern ein Handelsabkommen unterzeichnet hatten. Der letztlich von den Österreichern mit dem Bau der Straße beauftragte Carlo Donegani fing also nicht bei null an.

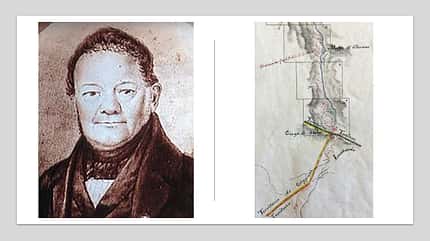

Ein Architekt und Ingenieur aus Brescia, der im Alpenraum zahlreiche Fahrstraßen, Tunnel und Brücken gebaut hat. Zum Beispiel plante und beaufsichtigte er fast zeitgleich zum Bau der Stilfser Jochstraße auch den Ausbau des Splügen. Eine ähnliche architektonische Handschrift ist sichtbar.

Der Architekt des Stilfser Jochs Carlo Donegani, Zeichnung der Passstraße aus dem 19. Jahrhundert

Ja, fünf Jahre Bauzeit zwischen 1820 und 1825 sind für ein Projekt dieser Größenordnung und in dieser Höhenlage außerordentlich schnell. Vom Militär gab es klare Vorgaben: maximal zehn Prozent Steigung, mindestens fünf Meter Straßenbreite, um mit Kanonen- und Pulverwagen fahren zu können, flache Kehren, damit Pferde rasten können. Zunächst wurde 1820 mit den Bauarbeiten auf der Südseite begonnen, auf Tiroler Seite wurde ab 1823 gebaut. Bautechnisch besonders herausfordernd waren die Steilhänge der Braulioschlucht auf der Südseite. Anstelle ursprünglich geplanter Hangbrücken aus Holz verlegte Donegani die Straße durch zahlreiche Tunnel in den Berg. Die Sprengarbeiten waren gefährlich, es kam zu Unfällen und Todesopfern unter den Arbeitern. Auch der Talschluss der Spondalunga war kompliziert, Donegani überwand ihn mit 16 engen Kehren.

Ebenfalls Lawinen und Steinschlag, weswegen zahlreiche hölzerne Galeriekonstruktionen gebaut wurden, deren Verankerungslöcher man heute noch in vielen Mauern am Straßenrand sieht. Und: Der Steilhang ab der Franzenshöhe bis zum Joch sollte eigentlich in vielen engen, dicht aufeinanderfolgenden Serpentinen überwunden werden, wie wir sie heute noch ganz oben an den Kehren zwei bis vier sehen – die Nordrampe hätte dann statt 48 Kehren 61 gehabt. Doch beim Bau stellte sich heraus, dass die Steine für die dafür notwendigen hohen Stützmauern nicht vorhanden waren und der vor Ort verfügbare Schiefer zu instabil war. Gezwungenermaßen wich man auf die langen Kehren aus, die heute so charakteristisch sind für die Nordrampe.

Plan von Carlo Donegani zur Stilfser Joch Straße, der einen Scheiteltunnel vorsieht.

Was in den wichtigsten Zeitungen in ganz Europa bekannt gegeben wurde, immerhin handelte es sich um den höchsten Pass in den Alpen. Bis 1848 war die Straße ganzjährig geöffnet – im Winter zur Befahrung mit Schlitten. In den italienischen Unabhängigkeitskriegen gegen Österreich zeigte sich jedoch, dass die militärische Bedeutung überschätzt worden war. Nachdem Österreich die Lombardei abtreten musste, verlief auf dem Pass die Staatsgrenze – die Straße verfiel zusehends.

Militärische Truppen nahe der Franzenshöhe auf der Nordseite des Stilfser Jochs, Gemälde von Josef Gerstmeyer.

Ja, durch den aufkommenden Tourismus ab ca. 1880. Das erste Hotel auf der Passhöhe wurde 1897 gebaut, ab den frühen 1930er Jahren startete der Sommer-Skibetrieb. Auf Druck von Hoteliers, Gastwirten und Investoren wurde die Straße instand gesetzt und ausgebaut. Im Ersten Weltkrieg blieb das Stilfser Joch für den Normalverkehr geschlossen. Durch die Angliederung Südtirols an Italien lag die Straße ab 1920 vollständig auf italienischem Territorium. Als immer noch höchste Alpenstraße der Welt – der wenige Meter höhere Col de l’Iseran wurde erst 1937 eröffnet – nutzten Nationalisten und Faschisten den Pass zu Propagandazwecken. Die Hundertjahrfeier 1925 wurde groß begangen, die Straße erneut ausgebaut.

Nicht wirklich. 1928 wurde die Straße vom Comer See über Bormio und das Stilfser Joch bis nach Bozen zur Staatsstraße: Strada Statale dello Stelvio no. 38. Die Zuständigkeit im fernen Rom tat der Passstraße aber nicht gut. Sie wurde vernachlässigt, verfiel erneut. Unerlässliche Arbeiten und die fristgerechte Schneeräumung im Frühjahr erfolgten nur auf Druck und unter Mithilfe der Seilbahn- und Hotelbetriebe am Pass. Daran änderte auch die Asphaltierung nach dem Zweiten Weltkrieg nichts.

ROADBIKE-Redakteur Moritz Pfeiffer an der Südseite des Stilfser Jochs in der Kehrengruppe der Spondalunga

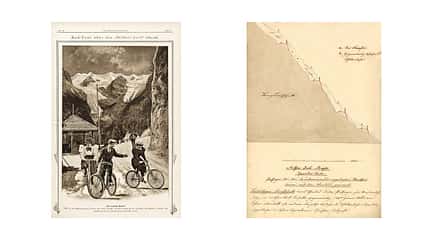

Sehr früh. Schon 1885 waren vereinzelt "Velozipedisten" mit Hochrädern am Joch, die sich von Fuhrwerken zur Passhöhe bringen ließen und dann zu Tal sausten. Der globale Siegeszug des eigentlichen Fahrrads mit gleich großen Rädern und Kettenantrieb setzte ab 1880 ein. Und die höchste Passstraße der Alpen übte von Anfang an eine große Faszination auf Radfahrer aus nah und fern aus. Zwischen der Passhöhe und Trafoi galt zwischen 1898 und 1906 sogar für die Talfahrt ein generelles Radfahrverbot, dessen Missachtung streng bestraft wurde: bis zu 1000 Gulden Geldstrafe oder 14 Tage Arrest.

Zum einen stießen die Radfahrer nicht unbedingt auf Gegenliebe bei den einheimischen Kutschern, es kam zu unschönen Begegnungen zwischen Fahrrädern und Fuhrwerken. Zum anderen griffen die Radfahrer für die Abfahrt oft zu ungewöhnlichen und störenden Maßnahmen: Nachdem sie ihre oft schweren Drahtesel auf das Joch hinaufgewuchtet oder geschoben hatten, banden sie allerlei Gegenstände an ihre Fahrräder, um die Schussfahrt ins Tal zusätzlich abzubremsen. Denn die rudimentären Stempelbremsen jener Zeit waren mit dem Gefälle schnell überfordert. Die Radfahrer entwendeten also Hölzer, welche eigentlich als Ersatz für Randpfosten vorgesehen waren, oder rissen Äste und ganze Jungbäume aus. Die hinter dem Rad hergezogenen Gegenstände verursachten einen Höllenlärm und hinterließen Spuren auf der Straße.

Salzburger Fremden Zeitung aus dem Jahr 1898 mit Werbung für Radtouren auf das Stilfser Joch(links), Skizze von Schneeanhäufungen am Stilfser Joch aus dem Jahr 1826

Zum einen beschwerten sich Radfahrer, Klubs und Verbände, zum anderen setzten sich Gastwirte für ihre Kunden ein. Denn aus den Einzelreisenden der ersten Jahre des Radtourismus wurden schnell Gruppen, die über die Alpen fuhren. Bald wurden auch erste Wettkämpfe ausgetragen: zunächst kurze Tagesrennen auf den Pass, später Großveranstaltungen wie der Giro d’Italia.

1953, mit einer Etappe von Bozen nach Bormio, die Fausto Coppi gewann. 16 Mal stand das Stilfser Joch bisher im Streckenplan, zwei Mal musste es wegen Wetterkapriolen gestrichen werden. Vier Mal war der Pass das Etappenziel. 1994 ging bei der Stelvio-Etappe der Stern von Marco Pantani auf, 2005 brach Ivan Basso dort spektakulär ein. 2025, zur Feier des 200. Geburtstags des Stilfser Jochs, endete eine Etappe in Bormio – womöglich aus Angst vor dem Wetter verzichtete man auf eine Überfahrt oder gar Bergankunft.

Das Stilfser Joch zieht jährlich zehntausende Rennradfahrerinnen und -fahrer an - über 3000 alleine am Tag des beliebten Radmarathons Dreiländergiro.

Die Straße wurde 1997 in die Zuständigkeit des Landes Südtirol übertragen, die Mittel für Instandhaltung und Verbesserungsarbeiten werden nun effektiver genutzt. Alle drei Anrainer –Südtirol, Lombardei, Graubünden – sind sich der wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung bewusst und arbeiten eng zusammen. Etwa um das Stilfser Joch als Unesco-Welterbe eintragen zu lassen. Neben der fachgerechten Erhaltung der Straße stehen die Themen Naturschutz im Nationalpark und Tourismus im Mittelpunkt. Immer wieder wird über die Umwandlung in eine Mautstraße diskutiert. Klar ist: Der derzeitige motorisierte Verkehr ist kaum mehr zu bewältigen.

Auffahrt Umbrailpass Richtung Stilfser Joch